睡眠時無呼吸症候群(SAS)

~医科と歯科の連携による口腔内装置(マウスピース)治療~

睡眠時無呼吸症候群とは?

睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome, SAS)は、睡眠中に呼吸が停止する、または極端に浅くなる病気です。10秒以上の無呼吸が1時間に5回以上発生すると、SASと診断されることが一般的です。

SASの重症度分類

- 軽度:無呼吸回数 5~15回/時間

- 中等度:無呼吸回数 15~30回/時間

- 重度:無呼吸回数 30回以上/時間

SASを放置すると、高血圧、糖尿病、心筋梗塞、脳卒中のリスクが上昇し、さらに日中の強い眠気や集中力低下により交通事故や仕事中のミスを引き起こす可能性も高まります。

睡眠時無呼吸症候群の原因

SASは主に以下の2種類に分類されます。

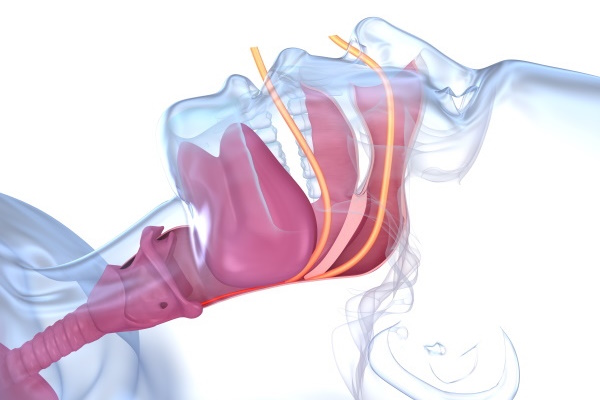

1. 閉塞型睡眠時無呼吸症候群(OSAS)

SASの90%以上を占めるタイプで、睡眠中に舌やのどの筋肉が緩むことで気道が閉塞し、無呼吸を引き起こします。

主な原因として、以下が挙げられます。

- 肥満(喉周りの脂肪が気道を狭める)

- 顎の小ささ(小顎症)(舌の落ち込みが起こりやすい)

- 舌の大きさ(舌肥大)(気道閉塞を引き起こしやすい)

- 鼻閉(アレルギー性鼻炎や鼻中隔湾曲症による鼻詰まり)

- 加齢による筋力低下

- 飲酒・喫煙(気道の炎症や筋弛緩を引き起こす)

2. 中枢型睡眠時無呼吸症候群(CSAS)

脳が呼吸を制御する信号を適切に送れず、呼吸が停止してしまうタイプです。

主に心不全や脳卒中の既往歴を持つ患者に多く見られるため、歯科的治療ではなく、医科での専門的な治療が必要です。

睡眠時無呼吸症候群の診断と治療の流れ(医科と歯科の連携)

SASの診断と治療は、医科と歯科の連携が重要です。まずは医科での診断が必要となります。

1.医科での診断(睡眠検査)

まずは、医科(内科・耳鼻咽喉科・睡眠外来など)で診察を受け、適切な検査を行います。

診断方法

- 簡易検査(パルスオキシメーター):自宅で指先のセンサーを装着し、睡眠中の酸素濃度を測定

- ポリソムノグラフィー(PSG):睡眠専門医の施設で行う精密検査。脳波、心電図、呼吸状態などを詳細に測定

診断の結果、軽度~中等度の閉塞型SASの場合、口腔内装置(マウスピース)による治療が可能となります。

➡ 歯科に紹介状を持参し、歯科治療を開始

2.歯科での口腔内装置(マウスピース)治療

医科の診断をもとに、歯科でオーダーメイドの口腔内装置を作製します。

歯科医院での睡眠時無呼吸症候群(SAS)治療

口腔内装置(マウスピース)とは?

口腔内装置(OA:Oral Appliance)は、下顎を前方に固定することで気道を確保し、無呼吸を軽減する装置です。

特に、軽度~中等度のSASの患者やCPAP(経鼻的持続陽圧呼吸療法)が適応外の患者に有効です。

口腔内装置のメリット

・コンパクトで携帯可能(旅行や出張でも使用可能)

・CPAPよりも違和感が少ない(機械音がなく快適)

・寝る前に装着するだけで簡単

・保険適用が可能(医科の診断が必要)

口腔内装置のデメリット

・顎関節症のリスク(長期間の使用で顎に負担がかかることがある)

・重度のSASには適応外(CPAPや外科的治療が必要な場合も)

・定期的な調整が必要(適切な効果を維持するため)

歯科医院での治療の流れ

1.問診・スクリーニング(いびきの有無、SASのリスク評価)

2.医科での診断(ポリソムノグラフィーや簡易検査でSASの有無を確認)

3.口腔内装置の作製(歯型を取り、一人ひとりに適した装置を作製)

4.装着指導・調整(顎に無理のない形で気道を確保するよう調整)

5.定期フォローアップ(1~3ヶ月ごとに効果確認、装置の調整)

医科と歯科の連携による治療の重要性

・医科での診断が必須:歯科での治療は医科の診断をもとに行います

・適切な治療方法を選択:軽度~中等度は口腔内装置、重度はCPAPなど医科の治療を優先

・効果的な治療の継続:歯科と医科で定期的に経過を確認し、必要に応じて治療の見直し

SASは、適切な診断と治療により、健康リスクを大幅に軽減し、生活の質(QOL)を向上させることができます。

「いびきがひどい」「日中の眠気が強い」と感じる方は、医科を受診し、必要に応じて歯科での治療をご検討ください。

歯科医院では、医科との連携を通じ、睡眠時無呼吸症候群の治療をサポートいたします。

お気軽にご相談ください。

このページのコンテンツ